目次

スコットランド生まれの細菌学者アレクサンダー・フレミング(Alexander Fleming)が1928年、後に多くの命を救う大発見をします。それは偶然からの発見でした。

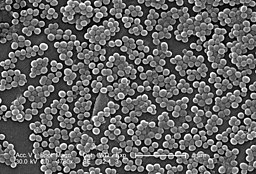

休暇から研究室に帰ってきたフレミングは、処分しようとしていたいくつかのペトリ皿の中の違和感に気付きました。ブドウ球菌が培養されていたその皿には、休暇期間中放置されていたために、綿埃のようなカビが生えてしまっていたのです。よく見るとそのカビの周りにだけブドウ球菌が繁殖せず、リング状の空地ができています。どうやらカビがブドウ球菌を殺菌する何らかの物質を産生しているようでした。このカビの名前はペニシリウム。そう世界で最初の抗生物質「ペニシリン」発見の瞬間だったのです。ただこの当時、培養には成功したものの不安定で、量産するまでには至リませんでした。

抗生物質が開いた新時代

大量生産のきっかけとなったのは第二次世界大戦の勃発でした。戦場で傷を負い、感染症で亡くなってしまう兵士が多く、抗生物質の開発は緊急の課題となっていました。

しかし、まだまだ実験段階であったために、いくつもの製薬会社が開発研究を重ねましたが、ほんのわずかの量しか取ることができなかったのです。

その後イギリスの研究チームが、青カビのサンプル集めに努力していました。その時雇われていた1人の主婦が持ち込んだサンプルが奇跡を起こします。カンタローブ(赤肉種のマスクメロン)に生えた青カビはこれまでの数百倍、さらにその変異株は5万倍もの量を産生することができたのです。(現在ペニシリンを産生するすべての株は、この時(1943年)の青カビの子孫というから驚きです。)

それから翌年には研究開発が進み1000億単位のペニシリンが量産できるようになったのでした。

抗生物質というのは、カビが産生する物質が、他の生物の繁殖を抑制する性質を利用しています。細菌が細胞壁を作るプロセスを阻害し、破壊することで増殖を抑えるという仕組みです。その為、細胞壁をもたないウイルスには効果はありません。

抗生物質が誕生したことで医学は劇的に進歩しました。これまで致死的であった細菌感性症を治療できるようになり、難しい外科手術も細菌感染を防ぐことができるようになったことで可能となりました。これ以降、世界中で大量の抗生物質が使用されることになります。

抗生物質の子どもへの影響

重篤な感染症では、抗生物質をすぐに投与しなければいけません。ここに問題はないでしょう。

しかし現実には、健康な人が風邪をひいて鼻水がでたり喉の痛みがあったりと、比較的軽い症状でも、頻繁に抗生物質が処方されてしまっています。また、ウイルス感染か細菌感染かの判断も曖昧なまま取り敢えず処方されることもあります。(もちろん、細菌による二次感染を想定しての処方もあります。)

こういった当たり前になってしまった処方による抗生物質の使い過ぎが、特に幼い子どもたちの腸内細菌を撹乱していると指摘され始めています。

抗生物質の使用頻度が低い子どもほど、腸内細菌の多様性が保たれ、善玉菌と呼ばれる乳酸菌などの菌が多く定着しています。しかし、抗生物質の投与によって、通常優位な善玉菌が激減してしまい、普段であれば何の悪さもしない「カンジダ」のような酵母菌や毒素を産生する「ディフィシル菌」などが増殖します。その結果、免疫反応が過剰となり、どこにでもあるカビの胞子などが肺に付着するだけで、喘息症状が出てしまうことになるのです。

以前から、乳幼児期の抗生物質の使用と後の喘息リスクとの間に、密接な関係があることは指摘されていました。

イェール大学などの研究者チームが、人生の早い段階での抗生物質使用が、小児喘息のリスクを増大させると報告しています。生後1年以内に抗生物質が投与された場合、喘息リスクが50%高まるとし、さらには、抗生物質の「投与量」によっても、のちに喘息を発症するリスクが高まるといいます。

(“Prenatal or Early-Life Exposure to Antibiotics and Risk of Childhood Asthma: A Systematic Review”2011)

抗生物質の投与によって影響を受けた腸内細菌は、時間が経てば元の状態に回復すると思われていました。しかし、研究が進むにつれ、何年も回復しないケースがあることもわかってきました。抗生物質の継続的な投与は、特に影響が大きく、変化してしまった腸内細菌叢はそのまま安定して元に戻りません。菌の種類によっては、長期間の投与で完全に死滅してしまう可能性があります。

(※腸内細菌叢・・・腸内フローラとも言い、腸内細菌全体の多様な細菌群の生態系を指します。)

反対に、腸内細菌が回復する場合も観察されています。マウスの実験で、抗生物質によって腸内細菌の多様性を失ったマウスを、抗生物質を投与していないマウスと同じゲージで飼育すると、多様性を回復したといいます。

抗生物質は、幼い2歳以下くらいの子供ほど多く処方される傾向にあります。細菌感染なのか、ウイルス感染なのかよくわからないが、とにかく熱を出して苦しんでいる我が子に、出来る限りの治療をと思うのは親心として当然です。そんな時、腸内細菌への影響を考える人は、まだまだ少数ではないでしょうか。

軽い風邪の症状なら抗生物質の使用を控えた方がよいだろうし、投与「量」や「期間」にも気を使いたいところです。しかし、そうはいっても判断が難しい。予防的にも抗生物質を飲ませておいた方が安心できます。逆に、腸内細菌への影響を気にして、頑として抗生物質を拒否することもまた違うように感じます。抗生物質が多くの感染症から守ってくれるのは事実で、重症化する可能性があるのなら、選択肢を自ら減らす必要はないはずです。

子どもは頻繁に風邪をひいたり熱を出したりします。親としてはやはり小児科へ連れて行き、原因を少しでも知りたいと思います。医師の判断に従うべきなのでしょうが、ただ何でも無条件で受け入れてしまうのも健全でないと感じます。抗生物質に対する様々な事実が報告され、喘息などのアレルギー疾患を誘発するかもしれないとなれば、医師と相談しながら納得した処方箋を受けられるように、親もある程度の知識を持つことが大切になってきています。

耐性菌の出現

抗生物質の使用は、もはや人間の病気に関するものを、遥かに凌ぐ量が家畜に使用されています。

その理由は、家畜が大きく育つからです。この抗生物質による「成長促進効果」は、随分前から知られていました。経済合理主義の社会において、利益の最大化を追うことは、当然の選択とされます。出荷量が増え、売上が増加するとなれば、使用しない理由はありません。また製薬会社もヒトの医療用として抗生物質を販売するより、家畜用として販売する方が、継続して大量に販売できるため、儲かるというわけです。

この世界的な過剰投与が、抗生物質が効かない「耐性菌」を生む温床になっていると言われています。抗生物質により死滅させられる細菌の中には、遺伝子変異により抗生物質が効かないものが混ざっています。大半が死滅させられても生き残ったごく僅かなこの耐性菌は、増殖を繰り返し、徐々にその勢力を拡大していきます。このようなサイクルが世界中のヒトや家畜で繰り返され続けることで、いずれ耐性菌が主流になります。

EUでは、2006年に成長促進目的での家畜への抗生物質の使用を禁止しました。米国でもやっと米食品医薬品局(FDA)が指針をまとめ2016年12月から禁止される見通しです。日本でもおそらくアメリカに続くであろうことから、いずれ禁止になる可能性が高いと思われますが、業界の反発を乗り越えられるかは不透明です。

現在、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)などの耐性菌による死者が、世界的に増え続けていることを受けて、主要国首脳会議でも抗生物質の使用削減に向けた話し合いが行われます。

耐性菌による死者は世界で70万人(2013年)に達し、現状のままでは2050年には1,000万人に上ると予測されています。ちなみにメチシリン耐性黄色ブドウ球菌に感染したオランダ人農夫は、のちの遺伝子解析により、自身が飼育する家畜との接触により感染したことがわかりました。家畜への抗生物質使用から耐性菌が出現し、ヒトへ感染した証明といえます。

このような耐性菌による死者が、2050年に1,000万人を超えると予測されていることを考えれば、日本においてもいつ耐性菌の感染が広がるかわかりません。

抗生物質を知らずに摂取している!?

乳牛は黄色ブドウ球菌によって乳房炎になることがあり、抗生物質を使用されることが多い。この場合、抗生物質で治療した乳牛の乳は、一定期間出荷できないこととなっています。また鶏は産卵中の抗生物質の使用を規制していたり、豚・牛は屠殺前の使用を禁止していたりします。

これは、牛乳や卵、食肉に抗生物質が残留しないようにする為の規制ですが、現実にどの程度徹底されているか、一般消費者が知るすべは殆ど無いでしょう。それ以前に、食べものの中に抗生物質が入っているなんて、気にしたこともないというのが現実ではないでしょうか。

水産業界でも養殖場において抗生物質が大量に使われています。特にアジア圏の養殖場では、検査・管理体制が不十分なことから、抗生物質に汚染された魚が平然と出荷されているケースもあるといいます。残留量がどれほどの量かはわかりません。もしかすると微量かも知れませんが、医者にかからずとも、知らずに食品や飲料から、しかも継続的に抗生物質を取り込んでいる可能性は否定できません。

(抗生物質の使用量は、世界的に増え続けています。特に近年、経済発展とともに今や中国では、全世界の抗生物質の使用量の50%を消費するまでに達しています。その内訳は、医療用もさることながら、家畜や水産養殖の分野で半分を占めるというから驚くばかりです。

http://www.recordchina.co.jp/a112546.html

ちなみに2012年度、日本では計1,693トンもの抗生物質が使用されました。内訳はヒト医療用517トン、家畜医療用727トン、家畜飼料添加物175トン、水産182トン、ペット医療1トン、農薬91トンである。)

親として、どのようなスタンスで抗生物質と付き合うのか、医師の判断とともに親自身もある程度判断できるように、知識をつけることが大切です。そして子どもたちの将来のために、各家庭からも、全体的な抗生物質使用量を減らす方向へ向かわなければならない時代になってきています。

【参考・引用・関連リンク】

『寄生虫なき病』 モイセズ ベラスケス=マノフ(著) 文藝春秋

『失われてゆく、我々の内なる細菌』 マーティン・J・ブレイザー(著) みすず書房

『腸を鍛える―腸内細菌と腸内フローラ』 光岡 知足(著) 祥伝社新書